Es ist ein Kreuz mit den Kollegen. Man sollte meinen, dass Kommunikationsprofis – sprich: Journalisten und Schriftsteller – eine kritische Grundhaltung gegenüber Online-Petitionen haben, wie sie im Zeitalter organisierter Massenempörung so beliebt sind. Man denkt doch ein paar Sekunden nach, bevor man seinen Namen auf eine virtuelle Unterschriftenliste setzt, oder?

Offenbar kann man das nicht voraussetzen. So signierten bis dato weit über 1000 Autoren einen aufgeregten Brandbrief an Justizminister Heiko Maas, der mit „Urheberpauschale für Autoren“ überschrieben ist. Es geht darin um die Durchsetzung der Rechtsauffassung, dass Verlegern „kein Cent“ aus den Einnahmen der VG Wort zustehe.

Darüber, inwieweit das mit der Realität in Einklang zu bringen ist, könnte man kontrovers, aber sachlich diskutieren. Der nicht datierte Brief ist jedoch aus einer Perspektive geschrieben, die Autoren als jammernde Opfer erscheinen lässt…

…bevor er in den Staatsanwaltsmodus übergeht. Die VG Wort – deren Verwaltungsrat ich seit 13 Jahren angehöre – ist die Angeklagte. Die Verfasser scheinen uns Ehrenamtliche und den Vorstand als willfährige Büttel der Verleger zu sehen und gestehen uns nicht einmal die Unschuldsvermutung zu, die vor Gericht eine Selbstverständlichkeit wäre. Da wird vorsätzlicher „Rechtsbruch“ und „Fehlverhalten“ behauptet, und wir werden mit unverbesserlichen Kriminellen gleichgesetzt, die systematisch Straftaten begehen:

Schlimmeres kann man ehrenamtlichen Mandatsträgern einer Treuhandorganisation kaum an den Kopf werfen (außer vielleicht, wir würden Millionen in die eigene Tasche scheffeln).

Kurzum: Der Brief – der auch den Minister hart angeht – ist so starker Tobak, dass es nicht unangemessen wäre, Strafanzeige wegen übler Nachrede und falscher Anschuldigung zu stellen. Nun bin ich nicht namentlich genannt worden und außerdem hart im Nehmen. Um der Wahrheit die Ehre zu erweisen, sei aber angemerkt: Der Minister hat natürlich nie von einem Rechtsbruch gesprochen (was, ganz nebenbei, schon der falsche juristische Terminus wäre) und auch nicht in anderer Form behauptet, wir seien Gesetzesbrecher, die er vor den Folgen ihres verwerflichen Tuns zu schützen gedenke. Traurig macht mich aber, dass eine Tausendschaft von Journalisten, Schriftstellern und anderen Menschen sich ein Gepolter zu eigen macht, das vielleicht mal einem cholerischen Hitzkopf in einem akuten Wutanfall herausrutschen kann.

Inzwischen ist freilich klar, dass die Unterzeichner* einem Etikettenschwindel aufgesessen sind. Handelte es sich wirklich um einen Brief an den Minister, trüge er ein Datum und wäre irgendwann samt Namensliste dem Adressaten oder seinem Adlatus übergeben worden. Es gehört zum Wesen einer Unterschriftenaktion, dass sie zeitlich befristet ist, allein schon, weil sie ja das Ziel hat, einen Politiker zum Handeln zu veranlassen oder von einer dummen Entscheidung abzuhalten.

* Unter ihnen sind leider etliche Kolleginnen und Kollegen, die mich seit Jahrzehnten kennen und in meiner Eigenschaft als langjähriges Mitglied des Verwaltungsrats hätten fragen können, was denn dran ist an den Vorwürfen, bevor sie ihren Namen in so einer Liste verewigen.

In Wirklichkeit handelt es sich um einen zeitlosen Dauer-Pranger. Wer daran steht, ist eine Frage des Blickwinkels: Sind es wir Gremienmitglieder? Oder stellen sich nicht doch eher die bis dato 1172 Kolleginnen und Kollegen selber da hin, die ihren Namen unter die Kampfschrift setzten? Schließlich dokumentieren sie, dass sie sich von – ich kann es nicht anders sagen – populistischen Agitatoren manipulieren lassen, die auf Fakten wenig Rücksicht nehmen. Ich finde nicht nur den Stil des „Briefs“ ziemlich erbärmlich (aber das könnte mit meiner Erziehung zusammenhängen). Auch der angehängte Erläuterungstext „Worum geht es?“ sollte Journalisten eigentlich peinlich sein. Sie haben ja alle gelernt, sich aus mindestens zwei Quellen zu informieren, bevor sie etwas (unter-)schreiben. „Audiatur et altera pars“ heißt der aus der Juristerei entlehnte Recherchegrundsatz, auch die andere Seite werde gehört.

Wer sich umfassend kundig gemacht hat, mag durchaus bei seiner Ansicht bleiben, die Verleger sollten aus dem gemeinsamen Boot geworfen werden, wenn er sich denn einbildet, damit langfristig besser zu fahren. Aber er würde sich wohl kaum noch identifizieren mit diesem Text, der vor Behauptungen, Irrtümern, Unterstellungen, Widersprüchen und Verzerrungen strotzt, die nach Entgegnungen schreien. Gegenrede oder Diskussion ist nicht vorgesehen, nur Zustimmung. Es gibt keine Kommentarfunktion; selbst die Symbole von Facebook und Twitter dienen nicht der Debatte, sondern dem „Teilen“, sprich: der Anwerbung weiterer Unterschreiber.

Deshalb habe ich mir anlässlich der Vorbereitung auf die anstehenden Jahresversammlungen der VG Wort in Berlin die Zeit genommen, im Detail kritisch zu würdigen, was der Website-Verantwortliche Tom Hillenbrand (mögliche anonym gebliebene Mitverfasser mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen) uns da um die Ohren haut und auch wie er es tut. Ergänzend habe ich anhand meiner Unterlagen rekonstruiert, was in den vergangenen 15 Jahren nachweislich gelaufen ist.

Die Homepage sieht neuer aus, als sie ist

Wer heute auf urheberpauschale.de landet, muss den Eindruck gewinnen, es handle sich um ein aktuelles Schreiben, das erst nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs im Prozess Martin Vogel ./. VG Wort aufgesetzt wurde. Die Erläuterungen unter dem Brief nehmen nämlich explizit Bezug auf das Urteil (das übrigens schon am 21. April erging; der 24. April war ein Sonntag).

In Wirklichkeit ist der Brief ein Vierteljahr alt. Er wurde bereits am 19. Februar auf der Website publiziert, die der Münchner Schriftsteller Tom Hillenbrand zwei Wochen zuvor angemeldet hatte. Damals stand noch ein anderer Erklärtext darunter, der – freundlich formuliert – von Halbwissen und Fehlschlüssen geprägt war.

In Wirklichkeit ist der Brief ein Vierteljahr alt. Er wurde bereits am 19. Februar auf der Website publiziert, die der Münchner Schriftsteller Tom Hillenbrand zwei Wochen zuvor angemeldet hatte. Damals stand noch ein anderer Erklärtext darunter, der – freundlich formuliert – von Halbwissen und Fehlschlüssen geprägt war.

Der Vorstand der VG Wort reagierte sofort. Am Freitag machte die Nachricht von der Aktion die Runde, am Samstag stand auf der Homepage der Verwertungsgesellschaft bereits eine Stellungnahme mit einigen Klarstellungen zum Download bereit, auf die per Pressemitteilung hingewiesen wurde. Der ehemalige Spiegel-Online-Redakteur Hillenbrand, offiziell „Koordinator“ (wahrscheinlich auch Initiator) der virtuellen Unterschriftensammlung, hielt es aber bis heute nicht für nötig, darauf hinzuweisen oder auch nur einen Link zur VG Wort zu setzen, über den die per Social Media angelockten Autoren sich hätten informieren können, wie denn ihre Verwertungsgesellschaft die Dinge sieht. Er aktualisierte und verschärfte Ende April oder Anfang Mai stillschweigend den Erklärtext, korrigierte sich aber nicht.

Das Märchen vom 15 Jahre lang verdrängten Problem

Hillenbrand geht in seiner Argumentation von (nicht nur) einer falschen Prämisse aus – nämlich dass sich Martin Vogels Klage gegen die VG Wort auf die EU-Richtlinie gestützt oder deretwegen vor dem LG und OLG München Erfolg gehabt hätte. In Wirklichkeit sprachen die erste und die zweite Instanz dem Kläger den Verlegeranteil aufgrund von Auslegungen des §63a im deutschen Urheberrechtsgesetz zu.

Passend zu diesem Irrtum insinuiert der Unterschriftensammler im Abschnitt „Worum geht es?“ mittels der fragwürdigen Floskel von der sich selbst stellenden Frage, eine solche habe anno 2001 auf der Hand gelegen oder sich sogar förmlich aufgedrängt:

Hätte er damit Recht, sollten sich eigentlich publizistische Spuren eines derartigen Diskurses finden lassen – wenn nicht im eigenen Gedächtnis oder Papierarchiv, so doch in den Tiefen des Netzes. Schauen wir mal beim digitalen Leitmedium Spiegel Online nach. Mein Berufskollege Hillenbrand arbeitete dort von Oktober 2001 bis Oktober 2005 als Wirtschaftsredakteur und Technik-Kolumnist. Zur fraglichen Zeit war er also mit zuständig für das EU-Richtlinien-Thema „Urheberrecht in der Informationsgesellschaft“. Hat er je darüber geschrieben, ob die umfangreiche Direktive sich neben allerlei dringlichen Digitalisierungsthemen auch auf die Verlegerausschüttung auswirken könnte? Offenbar nicht.

Falls doch, müsste der Verlag seine Texte aus dem Archiv gelöscht haben, denn dort findet sich kein einziger Text von ihm zu dieser Thematik. Auch Hillenbrands Kollegen wie Frank Patalong widmeten sich in ihrer Berichterstattung über die Richtlinie und das ihr gerecht werden sollende deutsche Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft anscheinend nur den Aspekten, die damals wirklich im Brennpunkt des allgemeinen Interesses standen, nämlich

1. dem Recht der Verbraucher auf Privatkopien (insbesondere private Vervielfältigung verlustfrei kopierbarer Digitalmusik) sowie

2. dem öffentlichen Zugang zu (Fach-)Literatur in Zeiten digitalisierter Texte.

Mit dieser Fokussierung waren die SpOn-Kollegen durchaus repräsentativ für die deutsche Medienlandschaft. Man sollte dann aber nicht hinterher so tun, als habe man es vorher gewusst. Überhaupt: Wenn damals irgendwer auf die Idee gekommen wäre, dass da eine Richtlinie existiert, die einen juristischen Hebel bietet, um sich die 30 (bei wissenschaftlicher Fachliteratur 50) Prozent der Verlage selbst unter den Nagel zu reißen, warum hat dann niemand, wirklich niemand etwas in dieser Richtung unternommen? Zumindest die Unterzeichner, die schon vor 15 Jahren Urheber waren, müssen sich die Frage gefallen lassen, warum sie erst jetzt aufbegehren.

EU-Richtlinien sind keine Gesetze

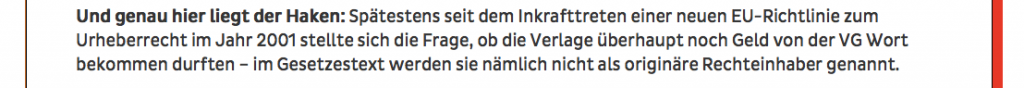

Dass die besagten Auseinandersetzungen die Debatte ums Urheberrecht bestimmten, daran sollten sich eigentlich auch die Superbesserwisser um Hillenbrand erinnern. Aber Besserwisser sind halt oft doch Schlechterwisser, wie sich exemplarisch an der oben zitierten Unterstellung zeigt, die Gremien der VG Wort hätten das Gesetz missachtet: „…seit dem Inkrafttreten einer neuen EU-Richtlinie zum Urheberrecht…“ … „– im Gesetzestext (sic!) werden sie (die Verleger, Anm. ujf) nämlich nicht als originäre Rechteinhaber genannt.“

Gesetzestext? So viel politische Allgemeinbildung darf man von Menschen, die Offene Briefe an Justizminister schreiben, schon verlangen, dass sie eine Europäische Richtlinie von einem Gesetz unterscheiden können. Richtlinien sind Vorgaben für nationale Gesetzgebungen. Sie verpflichten also die Legislative zu einer gemeinschaftskonformen Legislatur. Da sich die Parlamentarier bei der Umsetzung nicht immer exakt an jedes Detail einer Richtlinie halten, kommt es immer wieder vor, dass ein höchstinstanzliches Gericht eines Mitgliedslands Zweifel an der Unionskonformität eines Gesetzes bekommt, auf dessen Grundlage es urteilen müsste, und zwecks Prüfung den EuGH anruft, oder dass ein Kläger dies klären lassen will. So war es im Fall HP ./. Reprobel: Es ging um die Frage, ob das königlich belgische Urheberrecht vereinbar mit der fraglichen Richtlinie sei. Der BGH wartete lediglich ab, ob eine Entscheidung erging, die ihm relevant erschien (und bejahte dies letztlich).

Simpel gesagt: Europäische Richtlinien stehen zwar in der Rechtshierarchie über nationalen Gesetzen, aber sie ersetzen sie nicht. Logisch: Sonst bräuchten die Parlamente der Staaten die Richtlinien nicht umzusetzen, die Gesetze wären überflüssig. (Wer mehr über die Thematik wissen möchte, kann sich ja mal mit dem Subsidiaritätsprinzip und den Gesetzgebungskompetenzen der Länder und des Bundes befassen.)

Was 2001ff. wirklich Sache war

Rekapitulieren wir also, was damals wirklich geschah. 2001 hatten der Ministerrat (sprich: die Justizminister der Unionsstaaten) und das Europäische Parlament der Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft zugestimmt; sie trat im Juli in Kraft. In Deutschland galt das alte Urheberrechtsgesetz unverändert. Die aufgrund der Richtlinie fällige Novelle (der so genannte 1. Korb) sollte eigentlich bis spätestens Dezember 2002 verabschiedet werden; Bundestag und Bundesrat brauchten aber bis zum September 2003.

Brachte dieses Gesetz irgendwelche Neuerungen hinsichtlich der Verlagsbeteiligungen an den Erlösen von Verwertungsgesellschaften? Nein. Damit fällt die steile These, 2001 sei erkennbar der Ausschüttung von Verlegertantiemen die Grundlage entzogen worden, in sich zusammen. Wenn überhaupt, kann man darüber reden, ob und wer das Ende 2003 hätte erkennen können, sollen oder müssen. Dieser jemand hätte sich dann die Fleißaufgabe machen müssen, Punkt für Punkt zu überprüfen, ob der Bundestag denn seine Hausaufgaben vollständig gemacht hatte. Er hätte vor allem aufmerksam darauf schauen müssen, was NICHT ausdrücklich in der Richtlinie steht (nämlich, s.o., die Verleger an besagter Stelle). Nur ist es im Europarecht normalerweise so, dass sich die Kommission in Brüssel darum kümmert.

Damit kommen wir endgültig ins Reich der kontrafaktischen Spekulation, also der Was-wäre-gewesen-wenn-Gedankenspiele: Wie wäre es weitergegangen, wenn damals jemand in der Politik oder bei den Betroffenen etwas geahnt hätte vom Reprobel-Prozess und von dessen potenziellen Auswirkungen weit über das Kopieren gedruckter Textwerke hinaus? Große Medienunternehmen waren noch nie für ihre Bereitschaft bekannt, sich die Butter vom Brot nehmen zu lassen, eher für ein Talent zu Lobbyarbeit. Die Vermutung, dass die Richtlinie zu ihren Gunsten überarbeitet worden wäre, ist sicherlich alles andere als abwegig. Dann hätten die Verlage längst europaweit ein eigenständiges Leistungsschutzrecht (nicht nur für Internetschnipsel).

Offenkundig fiel aber nicht bloß keinem Autor etwas auf, sondern auch keinem der mit allen Wassern gewaschenen Advokaten von Hewlett-Packard. Diese hätten damals schon ein immenses Interesse gehabt, zumindest einen Teil der verhassten Urheberabgaben zu sparen – und das nicht nur im kleinen Belgien, sondern im viel größeren deutschen Markt. Statt dessen konzentrierten sich alle Stakeholder auf das, was neu war – da gab es reichlich zu tun –, verglichen aber nicht alle weiterhin gültigen Paragrafen mit der Richtlinie.

Urhebervertragsrecht war der Dreh- und Angelpunkt

Uns Aktive in DJV und DJU (damals saß ich noch nicht im Verwaltungsrat der VG Wort) hielt in jenen Jahren um die Jahrtausendwende noch eine andere Urheberrechtsänderung in Atem – das von Medienkonzernen torpedierte Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern. Im Klartext: Rot-Grün packte das bis dahin sträflich vernachlässigte Urhebervertragsrecht an. Wir sollten endlich ein gesetzlich verbrieftes Recht auf angemessene Honorare erhalten. So wollte es Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin, so wollten es die Verfasser des so genannten Professorenentwurfs.

Als einziger Nichtprofessor gehörte dessen Autorenteam der allseits bekannte Dr. Martin Vogel an. Er arbeitete konstruktiv und kollegial an der Seite der Urheberrechtskoryphäen Adolf Dietz, Ulrich Loewenheim, Wilhelm Nordemann und Gerhard Schricker, von denen die drei Letztgenannten über viele Jahre ehrenamtlich in Gremien der VG Wort mitarbeiteten. Schricker war bis 2005 sogar Vorstandsmitglied; der noch sehr rüstige Emeritus Loewenheim, langjähriger Vorsitzender der Bewertungskommission, ist heute noch aktiv, aber das nur am Rande.

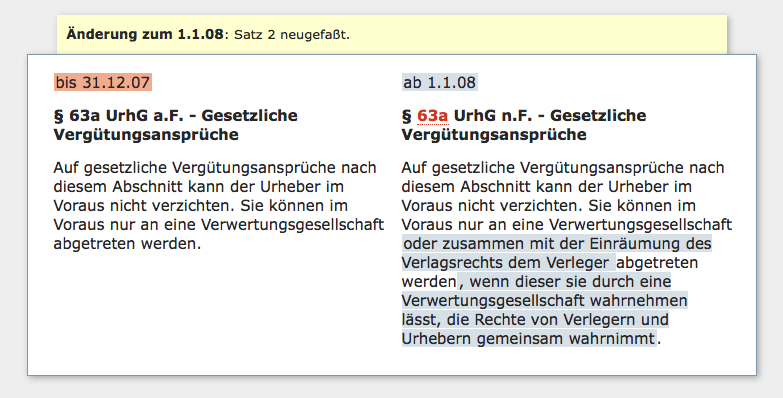

Jedenfalls ersann diese hochrespektable Juristenrunde auch den Vorläufer jenes §63a, der Jahre später zum Dreh- und Angelpunkt der Causa Vogel ./. VG Wort werden sollte. Laut dieser (ursprünglich als §29 Abs. 3 einsortierten) Vorschrift sollten Urheber ihre späteren Ansprüche auf gesetzliche Vergütung (also Tantiemen aus Urheberabgaben) nicht mehr vorab an ihre Verleger abtreten können, sondern nur noch an eine Verwertungsgesellschaft (siehe folgende Abbildung -> alte Fassung, also linke Spalte).

Im Gegensatz zum 1. Korb stand das neue Vertragsrecht, das am 1. Juli 2002 in Kraft trat, zwar in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der ein Jahr zuvor erlassenen Brüsseler Direktive, durfte ihr aber prinzipiell nicht zuwiderlaufen. Hätte damals unter den Urheberrechtlern die Hillenbrand’sche Ansicht geherrscht, die Richtlinie verbiete jedwede Verlegerbeteiligung, wäre es im §63a gar nicht mehr darauf angekommen, dass gesetzliche Ansprüche (d.h. solche aus Urheberabgaben) nicht vorab abgetreten werden können. Es hätte klipp und klar ohne Einschränkung geheißen: „Autoren können gesetzliche Ansprüche ausschließlich an Verwertungsgesellschaften abtreten. Eine Abtretung an Verlage ist nicht zulässig.“ So weit zu gehen, hat seinerzeit aber niemand gefordert.

Vom Versuch, vom Verlegerkuchen etwas abzuschneiden

Nach Inkrafttreten des §63a herrschte allerdings sehr wohl breiter Konsens in der Fachwelt, dass die Verleger nun von ihren üppig bemessenen Kuchenstücken etwas abgeben mussten. Im Verwaltungsrat der VG Wort (dem ich noch immer nicht angehörte) gab es heftigen Streit zwischen den Autoren und den Verlegern, insbesondere der Berufsgruppe 6 (wissenschaftliche Verlage). Der Konflikt erregte auch im politischen Berlin Aufmerksamkeit, wo gerade das zweite Gesetzespaket geschnürt wurde (d.h. das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, das die Richtlinie umsetzte).

Auf eine besorgte Anfrage der CDU/CSU-Fraktion, „ob mit der Regelung in §63a Urheberrechtsgesetz ein neuer Verteilungsschlüssel für die Einnahmen der VG Wort beabsichtigt sei“, antwortete die Bundesregierung, es sei „keineswegs beabsichtigt, mit § 63a Urheberrechtsgesetz … einen neuen Verteilungsschlüssel für die VG Wort vorzugeben“. Und: „Die Diskussion, die hierzu innerhalb der VG Wort geführt werde, sei für die Bundesregierung vor diesem Hintergrund nicht recht verständlich.“ (Quelle: Bundestagsdrucksache 15/837 vom 9. April 2003)

Die Regierung sagte also mit anderen Worten: Wir wissen gar nicht, was Ihr Euch so aufregt, wir wollen die Verleger ja nicht auf Nulldiät setzen. Rot, Grün und Schwarz waren sich einig, die Vereinsautonomie grundsätzlich nicht anzutasten und insbesondere die Verleger nicht aus der VG Wort zu kicken. Die Kontrahenten in den Gremien durften die neue Aufteilung folglich unter sich ausraufen, wozu sie jedoch einen Schlichter benötigten.

Am 12. Mai 2003, keine zwei Wochen bevor ich zusammen mit ein paar weiteren Neulingen in den Verwaltung gewählt wurde, sprach Jürgen Schade, Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes, erstmals ein Machtwort. Schriftlich stellte der oberste Rechtsaufseher der deutschen Verwertungsgesellschaften klar, die VG Wort müsse definitiv die Verteilungspläne zugunsten der Autoren ändern. Um die Verleger an den Verhandlungstisch zu zwingen, wies seine Behörde die VG Wort im August noch einmal formell auf die Dringlichkeit der Sache bei den wissenschaftlichen Zeitschriften hin. Im Oktober vermittelte Schade einen Kompromiss. Danach sollten zunächst die Autoren der Berufsgruppe 3 (Wissenschaft) bis 2007 sukzessive mehr für Zeitschriftenbeiträge bekommen; über alle weiteren in Betracht kommenden Werkkategorien – vom wissenschaftlichen Lehrbuch bis zum Roman – sollte später verhandelt werden.

Alles oder nichts, einer gegen alle

Das war der aufregende Stand der Dinge, als wir Neuen Ende November 2003 an unserer ersten turnusmäßigen Sitzung teilnahmen. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Vorbereitung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 17. Januar 2004, auf der über den von Schade eingefädelten Kompromiss abgestimmt werden sollte.

Die Mitglieder folgten dem Vorschlag fast einstimmig. Zunächst wurde die Satzung um einen Gummiparagrafen ergänzt, der die Gemüter der Verleger besänftigte: „Den Verlagen steht ein ihrer verlegerischen Leistung entsprechender Anteil am Ertrag der VG Wort zu.“ Die diplomatische Formulierung (die jetzt hinfällig geworden ist) ließ den Gremien viel Spielraum für weitere Umverteilungen zu Lasten der Verleger: Wie hoch oder niedrig ihr Anteil fairerweise anzusetzen war – vielleicht 40:60 statt fifty-fifty bei Fachliteratur oder 25 statt 30 Prozent beim Rest – blieb offen.

Niemand in den Gremien dachte freilich auch nur im Traum daran, 0:100 zu fordern. Dies wäre eine Kriegserklärung an die Mitbegründer der VG Wort gewesen. So hatten deutsche Autoren 1957 vergeblich versucht, eine Verwertungsgesellschaft aufzubauen. Erst als es dem Autor Georg Kahn-Ackermann gelang, seine Kollegen mit Verlegern an einen Tisch zu bringen, wurde etwas aus dem Projekt. Es war das Pendant zu den Tarifpartnern in der Welt der Arbeiter und Angestellten: Man feilscht und streitet zwar ums Geld, respektiert aber einander, redet miteinander, schließt Kompromisse und arrangiert sich die allermeiste Zeit friedlich. Und so, wie die Sozialpartner trotz gelegentlicher Streiks stets die Tarifautonomie gegen die Einmischung des Staates verteidigten, hielten die Berufsgruppen der VG Wort immer die Vereinsautonomie hoch.

Aus der Berufsgruppe 3 bekam die Satzungsänderung denn auch 17 Ja-Stimmen und eine einzige Nein-Stimme – die von Martin Vogel. Beim TOP 2 – Änderung der Verteilungspläne – gab es eine zweite Gegenstimme (aus der Berufsgruppe 2/Journalisten und Sachbuch-Autoren).

In der Hoffnung, er könne einen Teil der Mitglieder und Delegierten überzeugen, dass Oberaufseher Schade mit seiner Kompromisslinie einen Fehler mache, hatte Martin Vogel zuvor noch einmal seine Zweifel daran artikuliert, dass es rechtlich möglich sei, Satzung und Verteilungsplan in der vorgeschlagenen Form zu ändern. §63a verbiete die Abtretung gesetzlicher Vergütungsansprüche an Verlage; weder Vorstand noch Verwaltungsrat noch Mitgliederversammlung könnten davon abweichen, ohne den der VG Wort obliegenden Treuhandgrundsatz zu verletzen. Es sei „außerordentlich problematisch“, so Vogel laut Sitzungsprotokoll, wenn auf die vorgeschlagene Art derart weitgehend über die Rechte der Wahrnehmungsberechtigten hinweggegangen würde. Er sei aber wohl „der Letzte mit dieser Meinung“. Die gallige Bemerkung galt vor allem seinen Urheberrechtler-Kollegen Gerhard Schricker (Vorstandsmitglied der VG Wort), Wilhelm Nordemann, (juristischer Berater der Belletristik-Schriftsteller, Übersetzer und Drehbuchautoren im Verwaltungsrat) und Ulrich Loewenheim (Verwaltungsratsmitglied Berufsgruppe 3), mit denen er vier Jahre zuvor ebendiesen Paragrafen entwickelt hatte.

Nordemann widersprach laut Protokoll Vogels Einschätzung der Rechtslage „entschieden“: „Der Gesetzgeber habe festgelegt, dass die betreffenden gesetzlichen Vergütungsansprüche nur durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden können und Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, diese Ansprüche „zu angemessenen Bedingungen“ wahrzunehmen und das Aufkommen an ihre Berechtigten zu verteilen. Den Autoren zufallende gesetzliche Vergütungsansprüche wären nicht realisierbar, wenn die Verleger nicht eine entsprechende Tätigkeit ausüben würden. Diese verlegerische Leistung müsse auch bei der Ausschüttung angemessen berücksichtigt werden. So hätten die Autorengruppen 1 bis 3 stets den Standpunkt vertreten, dass Verleger nicht ausgeschlossen werden dürfen. In den nun vorliegenden Vorschlägen seien die Interessen beider Gruppen angemessen berücksichtigt und wenn man die Zusammenarbeit nicht gefährden wolle, müsse man sich zu diesem Kompromiss bekennen. Es handle sich dabei um einen „ersten Schritt“, der helfen solle, eine für beide Seiten angemessene Lösung auch für die anderen Bereiche in den nächsten Jahren zu finden und dabei zu einer für beide Seiten angemessenen und akzeptablen Lösung zu gelangen.“ (Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung, Seite 4)

Die Standpunkte waren klar, Schricker und Loewenheim hielten sich zurück, votierten aber mit Nordemann. Vogels inzwischen legendäre 120:1-Abstimmungsniederlage markiert den endgültigen Bruch mit den früheren Mitstreitern und den Beginn eines jahrelangen Kampfes – oder, wie Ferdinand Melichar es einmal nannte, „Kreuzzugs“ – für SEINEN 63a gegen den 63a aller anderen.

§63a – Leistungsschutzrecht unter anderem Namen?

Wie unrealistisch die Vorstellung von Tom Hillenbrand ist, die Autorenvertreter oder gar die Verwaltung der VG Wort hätten – unter Berufung auf welchen deutschen oder europäischen Paragrafen auch immer – Vogels Konfrontationskurs folgend die Verlage ausbooten können, zeigen die gut dokumentierten Fakten der folgenden Zeit.

Im Laufe des Jahres 2004 erarbeitete eine interne Arbeitsgruppe ein Konzept, demzufolge die Verlegeranteile in allen Bereichen stufenweise in Jahresschritten sinken sollten. Es gab auch Konsultationen mit der Politik, etwa ein Treffen am 21. April im Bundesjustizministerium, zu dem der zuständige Ministerialdirektor Elmar Hucko VG-Wort-Chef Ferdinand Melichar, Professor Nordemann sowie Wortführer der Urheber- und der Verlagseite eingeladen hatte. Hucko stellte zu Beginn noch einmal klar, Sinn des §63a sei gewesen, die gesetzlichen Vergütungsansprüche im Voraus unverzichtbar zu machen, damit sie in der Praxis nicht leer liefen. Leider habe man im BMJ nicht vorhergesehen, dass der Paragraf ganz anders ausgelegt werden würde, als er beabsichtigt gewesen sei. Damit war zweifelsohne Martin Vogel gemeint, der keine Chance ungenutzt ließ, seine quer zum Mainstream stehende Rechtsauffassung publik zu machen – unter anderem in einem Beitrag fürs Feuilleton der FAZ, den die Redaktion pünktich am Morgen vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Blatt gerückt hatte.

Das Ministerium habe die „bewährten Verteilungsschlüssel“ der VG Wort nicht beeinträchtigen wollen, ließ Hucko seine Gäste wissen. Der im Börsenverein engagierte Verleger Wulf D. von Lucius beteuerte, auch dessen Mitglieder seien grundsätzlich einverstanden, dass der Gesetzgeber eine Übervorteilung der Urheber ausschließe. Er machte aber deutlich, dass die Verleger auf eine klarere Regelung Wert legten, die nicht dazu führen könne, sie eines Tages von der Vergütung auszuschließen. Der Börsenverein hatte außerdem ein Gutachten des Kieler Juraprofessors Haimo Schack vorgelegt, in dem Lösungsmöglichkeiten diskutiert wurden – eine Anpassung des zweiten Satzes von 63a, der faktisch eine Lex VG Wort geworden wäre, oder aber eine Rückkehr zum status quo ante, wonach Verleger sich von Autoren im voraus Vergütungsansprüche abtreten lassen durften. Wilhelm Nordemann, der Miturheber des 63a, verteidigte seinen Paragrafen und schlug einen dritten Satz vor, der als einheitliche Regelung für alle Verwertungsgesellschaften angehängt werden solle:

„(1) Auf gesetzliche Vergütungsansprüche nach diesem Abschnitt kann der Urheber im Voraus nicht verzichten. (2) Sie können im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden. (3) Diese hat eine angemessene Verteilung der erzielten Erträge unter den in ihr vereinigten Gruppen von Berechtigten zu gewährleisten.„

Damit wären die Verleger qua Gesetz im Spiel geblieben, ohne dass damit präjudiziert worden wäre, was denn unter „angemessen“ in der Praxis zu verstehen ist. Einig war man sich zumindest darüber, dass es zwar weniger als bisher sein würde, aber sicherlich nicht nichts. Insbesondere die traditionellen 50 Prozent der wissenschaftlichen Verleger (diese waren ursprünglich in einer eigenen Gesellschaft namens VG Wissenschaft organisiert, die 1978 samt Verteilungsplan in die VG Wort integriert wurde) passten nicht mehr in die Zeit, die Vogelsche Null-Lösung war aber genauso wenig vermittelbar.

Der Drehbuchautor und Jurist Fred Breinersdorfer machte Formulierungsvorschläge; Verleger Lucius signalisierte Kompromissbereitschaft und bekam seinerseits Zuspruch von Ministerialdirektor Hucko, dem Nordemanns „angemessene“ Verteilung noch zu vage war, um auszuschließen, dass den auf eine Abwärtsspirale gedrängten Verlegern zu viel zugemutet würde. Sprich: Das von der Sozialdemokratin Brigitte Zypries geführte Ministerium war alles andere als auf Vogel-Linie, aber eine faire Gewichtsverschiebung zugunsten der Autoren erschien absehbar, eine Zerreißprobe für die VG Wort abwendbar. Am Ende des Treffens zeichnete sich eine Lösung ab, mit der alle Beteiligten leben konnten: Das Ministerium würde im Rahmen des „2. Korbs“ (der damals in Arbeit befindlichen abschließenden Novelle des UrhG) den §63a so überarbeiten, dass er „im Ergebnis wie ein Leistungsschutzrecht für Verleger wirke“ (Hucko).

Landgericht München gibt Verlagen Recht

Allerdings war der 2. Korb ein Projekt, das sich in die Länge zog. Vorerst blieb der 63a von 2002 gültig, und die Gremien der VG Wort machten weiter mit dem Stufenplan zur Abschmelzung des Verlegeranteils auf letztlich 22,8 bis 38 Prozent. Damit er in Kraft treten konnte, hätte ihn die Mitgliederversammlung am 21. Mai 2005 beschließen müssen. Doch die Verleger der Berufsgruppen 4 und 6 blockierten ihn mit ihrem Veto, so dass eigentlich der alte Verteilungsplan gültig geblieben wäre. Deshalb schritt erneut DPMA-Chef Jürgen Schade ein und wies die VG Wort an, die Verteilungspläne entsprechend den Vorschlägen der Arbeitsgruppe zu ändern, sich also über das Votum der Mitgliederversammlung hinwegzusetzen.

Nachdem die VG Wort die Ausschüttung der Tantiemen gemäß der Anweisung in die Wege geleitet hatte, wurde sie prompt von zwei Verlagen verklagt, die Anspruch auf die ungeschmälerte Ausschüttung erhoben. 2007 verurteilte das Landgericht München die Verwertungsgesellschaft zur Zahlung; das formlose aufsichtsrechtliche Schreiben von Schade sei unwirksam. Mit anderen Worten: Alles für die Katz, selbst die Schützenhilfe des Rechtsaufsehers ging aus wie einst das Geballer in Hornberg. Man könnte auch sagen: Das Gericht stellte die Vereinsautonomie über alles. Wenn die Satzung den Berufsgruppen ein Vetorecht gibt, kann auch keine Behörde das Veto überstimmen.

Es wäre sehr interessant für mich, wie die Unterzeichner des „Urheberpauschale für Autoren“-Briefs in so einer Situation reagiert hätten. Sie tun ja so, als sei es das Normalste von der Welt, dass Vereinsautonomie nichts zählt. Das sah die Rechtsprechung noch 2007 definitiv anders.

Vogels Klage betrifft Rechtslage ab 2008

Wegen des Problems mit dem §63a wollte der Gesetzgeber, wie gesagt, Klarheit schaffen. Ich zitiere hierzu einen Text von Ferdinand Melichar mit dem Titel „§ 63a UrhG – die Chronik einer Panne“:

„Mit dem Zweiten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, dem sogenannten 2. Korb, wurde deshalb in § 63a UrhG ein … Satz angefügt, wonach gesetzliche Vergütungsansprüche gleichzeitig mit dem Verlagsrecht an Verleger abgetreten werden können, wenn diese sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lassen, die Urheber und Verleger gemeinsam vertritt. In der ausführlichen Gesetzesbegründung für diese „Reparatur einer Panne“ wird betont, dass „ein Ausschluss der Verleger von der pauschalen Vergütung … angesichts der von ihnen erbrachten erheblichen Leistung … sachlich nicht hinnehmbar“ ist, und dass dieser neue Satz 2 gewährleisten soll, „dass die Verleger auch in Zukunft an den Erträgen der VG Wort angemessen zu beteiligen sind.“

Dass Martin Vogel in den Jahren 2011 ff. mit seinen Klagen Erfolg hatte, lag daran, dass dem Gesetzgeber beim Versuch, die Panne zu beheben, die nächste Panne unterlaufen war. Der BGH vertritt den formaljuristischen Standpunkt, dass es auf die ausdrücklich erklärte und von niemandem angezweifelte Absicht des Gesetzgebers (die sogar den Wechsel von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb schadlos überstanden hatte) überhaupt nicht ankommt, sondern buchstabengetreu auf den nicht so klaren Wortlaut, den er in den Gesetzestext schreibt. Man darf also nicht auf namhafte Juraprofessoren hören, die Standardwerke zum Urheberrecht verfasst haben, wenn sie mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangegangen sind statt mit der pingeligen Attitüde, die der BGH jetzt zum Maßstab erklärt hat.

Ich möchte nicht wissen, wieviele Gesetze in den vergangenen Jahren das Parlament passiert haben, die der BGH auf ähnliche Weise in die Tonne treten könnte. Was nicht heißen soll, dass ich schlampiges Handwerk bei der Gesetzgeberei gutheißen will, ganz und gar nicht. Ich wünsche mir klare, verständliche, vernünftige Gesetze. Aber wenn der BGH dem Parlament und dessen Vorarbeitern aus der Exekutive die Leviten lesen will, sollte es dabei keine Kollateralschäden geben.

Lieber 70 % von X als 100 % von nix

Es gibt Kaufleute und es gibt Prinzipienreiter. Ein Kaufmann fragt nach Prozenten erst, wenn er deren Bezugsgröße kennt. Ein Prinzipienreiter will so viele Prozente wie möglich, vergisst aber vorher zu fragen, wovon. Ferdinand Melichar, früherer hauptamtlicher Vorstand der VG Wort, brachte das immer auf den Punkt mit dem Spruch: Lieber 50 (oder 70) Prozent von X als 100 Prozent von nix. Anders gesagt, ist es schlau, erst mal zusammen den Bären zu jagen, bevor man um sein Fell zankt.

Bislang hieß das: Trotz aller Differenzen zogen Autoren und Verleger immer an einem Strang, wenn es darum ging, der IT-Industrie Paroli zu bieten. So hatten die Computerkonzerne Anfang der Nullerjahre versucht, sich der Urheberabgaben für Privatkopien weitestgehend zu entledigen, indem sie den flächendeckenden Einsatz zweifelhafter DRM-Systeme (Digital Rights Management) propagierten. In einem Boot sitzen Verleger und Autoren auch, wenn Bibliotheken nur noch ein Exemplar eines Buchs kaufen, dieses eigenmächtig digitalisieren und Studenten erlauben, sich gratis Kopien der Texte auf USB-Sticks zu laden.

Für die Zukunft heißt das: Sollten wir Autoren tatsächlich eine lupenreine Urheberabgabe bekommen, heißt das noch lange nicht, dass diese 100 Prozent das Gleiche wert wären wie heute 70 plus 30 Prozent. Das Geld, das die VG Wort verteilen kann, stammt wie gesagt vor allem aus Geräteabgaben und Gebühren der Bibliotheken, wird also von IT-Konzernen und der Öffentlichen Hand aufgebracht.

Bleiben wir bei den Computerfirmen, die seit jeher mit allen Tricks versuchen, sich aus ihren Zahlungspflichten herauszustehlen: Die Klage von HP gegen Reprobel steht genau in diesem Kontext. Ziel war es, das Geld zu sparen, das bisher an die belgischen Verleger floss. Es war nie das Ziel, es den Autoren zukommen zu lassen, und das Urteil des EuGH legt sich auch nicht dahingehend fest, dass die Urheber bisher zu wenig bekommen hätten. Die Chancen stehen gut, dass der Weltkonzern HP das Geld zurückfordern und damit seine Portokasse aufbessern kann, während Kleinverleger in die roten Zahlen schlittern.

Denkt man etwas weiter, ist man wieder bei der Konsequenz für das deutsche Rechtsgebiet alias den deutschen Markt. Die große Koalition will die Verlage weiterhin pauschal für das Kopieren verlegter Werke im Rahmen der Privatkopie-Schrankenregelung entschädigen. Deshalb greift Hillenbrand den Justizminister ja so vehement an, der das Problem mit einem richtlinientreu gestalteten separaten Leistungsschutzrecht lösen könnte. Das ist ja der große Denkfehler an der „100 Prozent!“-Forderung: Bekämen wir künftig die bisherigen 70+30=100 (bzw. in der Wissenschaft 50+50=100) Prozent und der Verleger-Obolus würde zusätzlich fällig, müsste die VG Wort folglich 130 bis 150 Prozent der bisherigen Urheberabgaben eintreiben als bisher.

Ich kenne niemanden, der das für realistisch hält in einer Zeit, in der schon die jetzigen bescheidenen Abgaben regelmäßig von den IT-Herstellern genährte Shitstorms der Verbraucher auslösen. Da es in Deutschland keine gesetzlich festgelegten Tarife gibt – die Verwertungsgesellschaften müssen Verträge mit Industrie, Behörden und anderen Zahlungspflichtigen schließen – könnte die Politik uns nicht einmal helfen, wenn sie das Rückgrat hätte, sich für die Urheber und die Kulturwirtschaft stark zu machen.

Urheberabgaben sind unpopulär. Den Konsumenten ist egal, über wen sie sich ärgern – über uns oder über die Verlage. Sie glauben der Industrie das Märchen, am Ende müssten sie es zahlen. In Wirklichkeit schmälert jeder zusätzliche Euro an Abgaben unmittelbar die Gewinnmarge der Hersteller, denn diese arbeiten fast ausschließlich mit Schwellenpreisen wie 99 oder 499 Euro. Dass jemals ein Gerät für 103,76 Euro oder für 511,43 Euro im Mediamarkt-Prospekt stehen wird, glaubt ja wohl niemand.

Verleger sind alle böse, Autoren alle Hungerleider?

Hillenbrand und Kollegen machen sich die Sache einfach. Sie erklären quasi das BGH-Urteil zum alleinigen Problem der Verleger, gegen die sie eine undifferenzierte Abneigung zu hegen scheinen: Anders kann man den Brief an Heiko Maas nicht lesen, in dem etwa von Bestsellerautoren die Rede ist, die von ihrer Arbeit („oft“) nicht leben könnten, und von freien Journalisten, die („oft“) am Hungertuch nagen müssten, gäbe es die VG Wort nicht.

Das ist so lächerlich, dass es weh tut. Nicht weil es nicht viele unterhonorierte Autoren gäbe. Sondern weil die VG Wort schon von ihrer rechtlichen Konstruktion her kein Sozialamt sein kann, das Niedriglöhnern Hilfe zum Lebensunterhalt zahlt. Im Gegenteil hat sie – überspitzt gesagt – primär die Aufgabe, bei der Belohnung von Erfolgen zu helfen. Sie verteilt schließlich Geld, das als Entschädigung für die legale Zweitnutzung von Texten hereinkommt.

Das bedeutet zweierlei: Erstens geht es um Beträge, die nur ein (mal trockenes, mal üppig belegtes) Zubrot sein können, denn wenn die Tantiemen höher wären als das Honorar, stimmte mit dem Honorar etwas nicht. Zweitens stehen Autoren laut UrhG umso höhere Tantiemen zu, je mehr kopierwürdige Originale sie unter die Leute gebracht haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Buch oder eine Zeitschrift auf dem Kopierer oder Scanner landet, steigt halt nun mal mit der verbreiteten Auflage. Deshalb bekommt eine Bestsellerautorin höhere Tantiemen als jemand, dessen Texte nur ein paar Leute in Posemuckel lesen.

Von diesem Prinzip darf die VG Wort nicht willkürlich abweichen, nur weil es arme Autoren gibt. Ich weiß: Das kapieren auch all jene nicht, die meinen, die Gema sei dazu da, das mit kommerziellen Banal-Hits wie „Atemlos“ eingenommene Geld auf zeitgenössische Komponisten hochartifizieller Nischenmusik umzuverteilen. Hier per ausgleichender Ungerechtigkeit einzugreifen, wäre verbotene Willkür im Sinne des Gesetzes.

Nun unterhält die VG Wort ja sogar ein Autorenversorgungswerk und einen Sozialfonds. Aber auch die sind weder imstande noch dafür zuständig, ein Marktversagen bei den Erstrechten zu kompensieren: Wenn Autoren ihren Verlagen Texte zu nicht annähernd angemessenen Honoraren liefern, liegt die Verantwortung dafür nicht bei ihrer Verwertungsgesellschaft. Da müssen sich die Autoren schon in ihrem jeweiligen Berufsverband engagieren, um Verbesserungen zu erkämpfen – oder verkaufen lernen und einen Verlag suchen, der fair bezahlt.

Und wie ist das mit der halben Milliarde und der Verjährung?

Tja, vom Thema Verjährung scheinen Hillenbrand und seine Vogel-Freunde wirklich nicht viel Ahnung zu haben. Aber drüber schreiben…

Tja, vom Thema Verjährung scheinen Hillenbrand und seine Vogel-Freunde wirklich nicht viel Ahnung zu haben. Aber drüber schreiben…

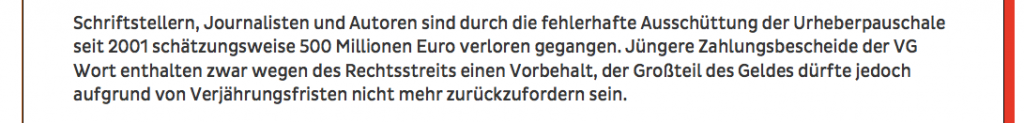

Also: „Verloren gegangen“ – oder „entgangen“, wie es im Brief an Maas steht – kann den Autoren nur Geld sein, das sie nicht mehr einfordern können, weil ihre Forderungen verjährt sind, oder das ihnen der Schuldner nicht mehr zahlen kann, weil er pleite ist. Was weder verjährt noch wegen Insolvenz uneinbringlich ist, kann man also seriöserweise nicht in eine solche Summe einrechnen. Wer eine so plakative Zahl in die Welt setzt, sollte also konkret darlegen, wie er gerechnet hat, und sich nicht hinter Schätzungen verstecken, über deren Urheber er nicht einmal etwas sagt.

Es bedarf allerdings gar keiner Schätzungen, denn die wesentlichen Zahlen werden jährlich detailliert veröffentlicht; die Anteile der Verlage an den weniger relevanten Töpfen ließen sich in München erfragen. Darüber, was verjährt ist und was nicht, kann es daher gar keine Unsicherheit geben. Der Stichtag entscheidet, und auch der ist bekannt. Der Rest ist Fleißarbeit, die mit Kenntnis der Grundrechenarten zu bewältigen ist. Je nachdem, welchen Zeitraum man wählt, kommt früher oder später vermutlich wirklich eine halbe Milliarde an Verlegeranteilen heraus, von denen man dann aber noch die rückholbaren Ausschüttungen der letzten vier Jahre abziehen müsste.

Wie sich aus dem Kontext ergibt, haben die anonymen Schätzer Jahre vor und nach der Vogel-Klage in einen Topf geworfen. Schon im nächsten Halbsatz wird die hübsche Summe nämlich faktisch wieder dementiert…

„Jüngere Zahlungsbescheide der VG Wort enthalten zwar wegen des Rechtsstreits einen Vorbehalt, …“ (aha, doch nicht alles futsch)

…nur um sie dann wieder mit vagen Worten aufzuplustern:

„…der Großteil des Geldes dürfte jedoch aufgrund von Verjährungsfristen nicht mehr zurückzufordern sein.“

So schrumpfen 500 Millionen unmerklich zum „Großteil“ davon, also einer Summe, die irgendwo oberhalb von 250 Millionen liegen kann.

Mit diesem billigen rhetorischen Trick wird suggeriert, man habe es bei der VG Wort mit einem intransparenten Apparat zu tun, in dem Geld versickert, während man selbst nicht transparent macht, mit was für Zahlen man rechnet. Schockierender noch ist für mich, dass sich über 1000 (echte oder vermeintliche) Autoren per virtueller Unterschrift den Vorwurf zu eigen machen, wir hätten den Verlust einer solchen Summe zu verantworten, obwohl sie gar nicht dessen Stichhaltigkeit prüfen konnten.

Tatsächlich braucht sich niemand Sorgen zu machen, die VG Wort gehe beim Thema Verjährung vermeidbare Risiken ein: Als dieses Thema voriges Jahr wegen des langen Instanzenweges akut wurde, haben wir natürlich Vorsorge getroffen. Die gesetzliche Verjährungsfrist zivilrechtlicher Ansprüche beträgt bekanntlich drei Jahre zum Ende des Kalenderjahres. Die Tantiemen für das Jahr 2011 wurden 2012 ausgeschüttet, also wären Rückforderungen Ende 2015 verjährt. Man kann in solchen Fällen einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung vereinbaren oder sofort die Rückforderung stellen, damit sich der potentielle Schuldner nicht mehr auf die Verjährungsfrist berufen kann. Letzteres kann aber nur die Ultima ratio sein, denn mit der Vollstreckung im Ernstfall sind erhebliche Kosten verbunden.

In der Zeit vor der Klage war das Geld selbstverständlich ohne Vorbehalt der Rückforderung ausgezahlt worden, und wo es keinen Vorbehalt gibt, kann man nichts zurückfordern. Rückforderungsansprüche, die nicht existieren, können wiederum auch nicht verjähren. Nach der Klage wurden die Verlegeranteile, wie gesagt, nur noch unter Vorbehalt ausbezahlt. Nach dem Reprobel-Urteil haben wir beschlossen, jegliche Zahlungen an Verlage bis auf weiteres auszusetzen.

Da in den vergangenen Jahren zudem angemessene Rückstellungen aufgebaut wurden, ist es bösartig, so zu tun, als sei fast alles perdu für jene Autoren, die nach dem BGH-Urteil Anspruch auf Nachzahlungen haben. (Nein, nicht jeder Wahrnehmungsberechtigte ist betroffen! Da Radioreporter, Dokumentarfilmer oder Online-Publizisten mit eigenen Websites nicht mit Verlegern zusammenzuarbeiten, gehen bei ihnen eh keine Verlagsanteile runter, die sie sich zurückholen könnten.) Statt dessen würde ich mich an Stelle der Unterschreiber bei Martin Vogel und dem BGH dafür bedanken, dass viele Autoren ohne eigene Mühen an zusätzliches Geld kommen, das sie nach dem Willen des Gesetzgebers nie hätten erhalten sollen. (Wer im letzten Satz einen sarkastischen Unterton entdeckt hat, hat keine schlechte Antenne.)

Was die konkreten Auswirkungen in der Praxis für wen sein werden, weiß ich natürlich noch nicht. Ich bin selbst gespannt auf die Gremiensitzungen und die Mitgliederversammlung Anfang Juni in Berlin. Zumindest können wir Autoren nach dem Pyrrhus-Sieg des Herrn Vogel deutlich entspannter nach Berlin fahren als die Buchverleger, von denen so mancher kleinere über kurz oder lang auf der Strecke bleiben könnte, weil er die Schwarze Null nur dank der Ausschüttungen schafft. Was der vom Beruf des Journalisten in den des Autors fiktiver Storys und waschechter Räuberpistolen gewechselte Tom Hillenbrand so schmalztriefend über die von der Hand in den Mund lebenden Schriftsteller schreibt, lässt sich auf so manchen engagierten Kleinverleger, der mit Herzblut Bücher produziert, eins zu eins übertragen.

Die vom Urteil besoffenen Jubilanten unter uns werden den Kater erst später spüren. Zum Beispiel, wenn sie eines Tages feststellen, dass sie den Aufwand des Self-Publishing unterschätzt und die Chancen überschätzt haben. Und keinen Verlag mehr finden, der sich das unternehmerische Risiko leisten kann, ihr Projekt umzusetzen, da es eben kein Bestsellerpotenzial verheißt.

P.S.: Nach derzeitigem Stand wird die Mitgliederversammlung am Samstag in erster Linie eine Informationsveranstaltung sein. Beschlüsse über Satzungsänderungen und den Verteilungsplan werden voraussichtlich auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September getroffen. Mehr dazu in den kommenden Tagen auf der Website der VG Wort.

Aktualisiert am 30.5.2016

Sie sind der oder die 27370. Leser/in dieses Beitrags.

Ich kann nachvollziehen, dass Sie sich als ehrenamtlich bei der VG Wort Tätiger von dem „offenen Brief“ angegriffen fühlen. Dass Sie es „nicht unangemessen“ finden würden, „Strafanzeige wegen übler Nachrede und falscher Anschuldigung zu stellen“, scheint mir aber doch übertrieben.

Ich habe den „Brief“ auch unterzeichnet. Ja, Ton und Inhalt des Schreibens sind vielleicht etwas polemisch. Ja, einige Stellen hätte ich vielleicht anders formuliert. Aber ein bisschen laut muss man heutzutage schon auftreten, wenn man gehört werden will. Sich jetzt über ein fehlendes Datum oder fehlende Kommentarfunktion auf der Webseite zu beschweren, sind Nebensächlichkeiten. Der „Brief“ soll meiner Ansicht nach die Diskussion anregen und zeigen, dass nicht alle Autoren auf Verlagslinie liegen. Ich fand ihn passend zu einem Zeitpunkt, an dem in den Medien fast ausschließlich verlegerfreundliche, das BGH-Urteil relativierende Kommentare zu lesen waren. Sieht man die Reaktion des Bundestages, kann man nur ernüchtert feststellen, dass die Verleger im Vergleich zu den Autoren offenbar die besseren Lobbyisten haben.

Der Kleinkrieg, den Sie sich an dieser Stelle mit Tom Hillenbrand liefern wollen, scheint mir vergleichsweise zweitrangig zu sein.

Ich fand es interessant zu lesen, wie Sie den Diskussionsverlauf in der VG Wort über die Jahre hinweg schildern. Gleichzeitig frage ich mich, warum bei Ihren langen Gesprächen und Kompromisssuchen für uns „kleine“ VG Wort-Mitglieder so wenig herauskommt. Damit befasst sich Ihr langes Rechtfertigungs-Posting leider nicht. Und das scheint auch die VG Wort nicht zu interessieren.

Ich werde morgen zum ersten Mal an der Versammlung der Wahrnehmungsberechtigten teilnehmen. Ob es dabei wirklich um die Interessen von Urhebern gehen wird? Ich lasse mich gern positiv überraschen…

Lieber Stefan,

wir kennen uns aus dem Jonet, wo man sich duzt; Du brauchst mich jetzt nicht zu siezen, nur weil ich im Verwaltungsrat sitze.

Leider habe ich Deinen Kommentar erst heute morgen gesehen, sonst hätten wir gestern abend reden können. Mich interessiert aber Dein Eindruck – und es gibt zu den Auftritten am linken (bzw. vom Präsidenten aus seiner Perspektive als „rechten“ bezeichneten Saalmikrofon) noch einiges anzumerken, was ich wohl erst schaffe, wenn ich wieder zuhause in Bayern bin.

Auf alle Fälle solltest Du Dir – wie alle anderen Unterzeichner der wüsten Polemik – bewusst machen, dass die Anwürfe des Herrn Hillenbrand nicht von Sachkenntnis unter Hintergrundwissen getrübt waren, sondern geprägt vom unbedingten Willen, ohne Rücksicht auf Verluste die Rechtsauffassung von Herrn Vogel toll zu finden. Was da abgeht ist ein Spiel mit dem Feuer. Und hinter dem Schein lauert manchmal eine ganz andere Realität. Oder hättest Du gedacht, dass der Herr, der gefühlt noch mehr geredet hat als Ilja Braun, einen Wirtschaftsverband vertritt, der jahrelang versucht hat, der VG Wort Geräteabgaben vorzuenthalten?

Stay tuned.

Wolfgang Michal, einer der Gründungsväter der Freischreiber und Unterzeichner des „Briefs“ an Maas, findet meinen obigen Text zu lang, um in Form von Tweets dazu Stellung zu nehmen. Da hat er Recht, ich könnte das auch nicht in 140-Zeichen-Fitzeln. Das Angebot, hier zu kommentieren, lehnte er via Tweet ab und verwies auf einen Beitrag in seinem Blog, den er nach dem BGH-Urteil (aber vor Bekanntgabe der Urteilsbegründung) verfasst hatte. Der Text ist, wie kaum anders zu erwarten, voreingenommen. Die Freischreiber haben sich (als Verein, manche Mitglieder sehen das anders) ja darauf festgelegt, dass Martin Vogel ihr Heiliger ist, und ihn buchstäblich in den Himmel gelobt, wohl weil ihnen keine Redaktionen mehr eingefallen sind, von denen sich die Mitglieder himmlisch fair behandelt fühlen.

Mehrere Leserkommentare enthalten Fehler, die richtiggestellt gehören – etwa wird die staatlich beaufsichtigte Non-Profit-Organisation VG Wort als gewinnorientiertes Unternehmen dargestellt.

Deshalb habe ich gestern Mittag unter Michals Blogtext einen Kommentar hinterlassen. Da dieser seither in der Moderationswarteschleife hängt und ich nicht weiß, ob und wann sich der Kollege bequemen wird, ihn der Leserschaft zu Gesicht zu bringen, habe ich mich entschlossen, ihn per Crossposting vorab hier ins Netz zu stellen:

Um nur die schlimmsten Fehlannahmen aus Text und Kommentaren richtig zu stellen:

1. Die VG Wort ist eine Non-Profit-Organisation.

2. Sie agiert nicht im Verborgenen, außerhalb der institutionalisierten Kulturszene interessierte sich bisher nur leider kaum jemand für sie. Insbesondere die Autoren kümmern sich traditionell viel zu wenig um ihre Urheberrechte. Wenn sie dann jemand auf das Thema bringt, schreiben sie haarsträubende Sachen dazu, weil sich die komplexe Rechtslage, die eine verwirrende Entwicklung hinter sich hat, nicht anhand von ein paar Tweets begreifen lässt.

3. Ohne ihre hier so gescholtenen Gewerkschaften hätten viele Autoren bis heute nichts von ihren Ansprüchen mitgekriegt. Sie hätten aus eigener Ignoranz keinen Cent gesehen. Wir Vertreter dieser Organisationen haben die Mitglieder mit der Nase darauf gestoßen und dadurch die Zahl der Stücke, in die der Kuchen zerschnitten wird, in den vergangenen 20 Jahren drastisch erhöht. Manchen, die schon früh einen Wahrnehmungsvertrag hatten, ging unsere Werbung zu weit, weil sie nun mit mehr Kollegen teilen mussten. (Wären wir still geblieben, hätte auch jeder von uns mehr Tantiemen herausgeholt.)

4. Wer nur einmal ein Buch schreibt, muss nicht unbedingt einen Wahrnehmungsvertrag abschließen.

http://www.vgwort.de/teilnahmemoeglichkeiten/bezugsberechtigte.html

5. Dass wir Beteiligten – ich bin Funktionär, aber nicht Jurist – nicht unseren Verstand gebraucht hätten, ist eine bösartige Unterstellung, die eines Wolfgang Michal eigentlich nicht würdig ist. Guter Mann, ich weiß, dass Sie es besser können.

Wer sich für die andere Seite interessiert, kann es gerne in meinem Blog nachlesen.

P.S. zum Geplänkel Michal-Elbel: Elbel hat Recht. Da muss ich nichts mehr zu sagen.

Wenn man über ein Thema diskutiert, sollte man den Andersdenkenden nicht herabwürdigen. Niemand unterschreibt blindwütig etwas, wenn er für sein vermeintliches Recht eintritt. Man jammert auch nicht, wenn man für sein vermeintliches Recht kämpft. Dagegen jammert man sehr wohl, wenn man behauptet, ohne die Tantiemen der VG Wort könne ein Verlag nicht wirtschaftlich überleben.

Zwischen „blindlings“ und „blindwütig“ gibt es einen kleinen Unterschied. Es geht auch nicht um Andersdenkende im normalen Wortsinn, sondern um Leute, die mit Tatsachenverdrehungen, Desinformation und falschen Anschuldigungen andere Menschen diffamieren. Herabgewürdigt wurden wir Ehrenamtlichen, indem uns in einem als Brief an den Minister camouflierten Online-Pranger kriminelle Machenschaften nachgesagt wurden – ohne dass es eine Möglichkeit zur unmittelbaren Reaktion gegeben hätte. Was das Gejammer angeht, sehe ich das entschieden anders als Sie, aber ich habe nicht in generalisierter Form behauptet, „ein Verlag“ als solcher könne ohne VG Wort nicht überleben. Das wäre genauso ein Quatsch, als würde man das von einem Autor behaupten – wie Hillenbrand es fast wörtlich tut.