Es ist an der Zeit, sich mal wieder über das spannungsgeladene Verhältnis zwischen Autoren und Verlegern zu unterhalten – ganz im Allgemeinen, aber auch über konkrete Vertreter beider Berufe: den Urheber Martin Vogel und den Rechteverwerter Thierry Chervel, Gründer der Online-Verlags Perlentaucher GmbH, der das Kulturportal perlentaucher.de betreibt.

Wer sich ein wenig mit dem Schmuck-Markt auskennt, weiß, dass es drei Sorten von Perlen gibt: natürlich gewachsene Perlen, Zuchtperlen und Kunstperlen. Das zur Metapher gewordene Wort Perlentaucher, also die gediegene Alternative zum leicht anrüchigen Trüffelschwein, bezeichnet jene Menschen, die uns die erste und ursprüngliche Variante bescherten. Sie tauchten hinab zu den Muschelbänken und holten die Austern an die Oberfläche, um an die verborgenen Schätze zu gelangen. Sie taten aber nichts dafür, dass die Perlen wuchsen. Sie ernteten, was sie nicht gesät hatten. Sie investierten nichts weiter als ihre Arbeitszeit, nahmen aber ein großes Risiko auf sich, zu ertrinken oder zur Beute für Haie zu werden.

In der Wikipedia finden wir diesen fast ausgestorbenen Beruf nicht einmal auf einer „disambiguation„-Seite, auf der Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung auseinandersortiert werden. Der Suchbegriff „Perlentaucher“ führt exklusiv zum gleichnamigen Online-Kulturportal des französischen Berliners Thierry Chervel, während die Namensgeber unter „Perlenfischer“ zu finden sind, als hätte die Tätigkeit irgendetwas mit Fischen zu tun, mit Netzen und Angelruten.

Chervel hat den alten Begriff derart erfolgreich zum Markenzeichen gemacht, dass die Wikipedianer dessen Ursprung ignorieren. Doch das Bild passt nicht. Es passte von Anfang an nicht. Der Mann ging für die Schätze, die er der Welt präsentierte, noch nie auf riskante Tauchgänge. Als er sich vor 18 Jahren als Online-Publizist selbstständig machte, fand er seine Text-Perlen auf den Muschelbänken der Perlenzüchter, also der etablierten Zeitungverlage. Er erntete nichts, das die Natur ihm schenkte, sondern etwas, das andere gesät hatten. Verleger, die in den Langzitaten aus ihren Feuilletons einen Verstoß gegen ihre Nutzungsrechte erkannten, zogen deshalb vor Gericht. Nicht nur für sie war Chervel, der es nicht für nötig gehalten hatte, sich um Lizenzen zu bemühen, ein Textpirat. Auch die Autoren, also die Kulturredakteure und freien Literaturrezensenten, hatte er weder um Erlaubnis gebeten noch ihnen eine Vergütung angeboten. Man könnte sagen: Der Gründer der Perlentaucher GmbH hatte ein Geschäftsmodell erfunden, das auf einem Verständnis von Urheberrecht fußte, in dem die Interessen der Urheber keine nennenswerte Rolle spielten – oder allenfalls im Sinne der beliebten Anfragen à la „Wir können zwar kein Honorar zahlen, aber das ist doch auch Werbung für dich„. Und hieß es im Neuland namens Internet damals nicht „information wants to be free„, so wie heute unter Fotos statt des Urhebers „FKN“ steht, für „Foto kostet nichts“?

Es kommt aber noch doller: Der Online-Verleger lebt seit Jahren davon, dass Verlage bei ihm Anzeigen für Bücher schalten. Als Kaufmann müsste der einstige Feuilletonist eigentlich ein gutes Verhältnis zu seinen Kunden pflegen. Aber was macht Chervel? Er bietet ausgerechnet Martin Vogel immer wieder Platz für dessen raumgreifende, oft polemische Angriffe auf eine von imaginierte unheilige Allianz aus Autorengewerkschaftern und Verlegern, die letzteren zu Unrecht Millionen zuschustere.

Im Mittelpunkt der Vogel-Texte steht stets die Verwertungsgesellschaft Wort, in deren Verwaltungsrat ich einer der Vertreter der Journalistenseite bin. Nun könnte man zugunsten von Chervel unterstellen, die Publikation dieser Tiraden diene der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über die Frage, welche wirtschaftlichen Rechte an den Werken der Autoren den Verlegern zustehen sollten. Ein solcher Diskurs wäre fürs Publikum sicherlich erhellender, als wenn nur einseitig die Perspektive einer Partei in einem über alle Instanzen geführten Rechtsstreit wiedergegeben würde: Dr. Martin Vogel war immerhin der Kläger in einem Prozess gegen die VG Wort, und Recht bekam er deshalb, weil der Wortlaut des Gesetzes nicht mit dem in der Gesetzesbegründung klar dokumentierten Willen des Gesetzgebers deckungsgleich war. Und er akzeptiert nicht, dass die Rechtslage für andere nicht so eindeutig war wie für ihn. Dass das Urteil zu seinen Gunsten erging, wertet er – wenn ich ihn richtig verstehe – nicht als Erfolg in einer Abwägungsfrage, sondern als selbstverständliche Bestätigung einer absoluten Wahrheit, in deren Besitz er sich schon immer sah.

Worum es jetzt allerdings geht, ist nicht mehr der Prozess oder das „Vogel-Urteil“ des BGH. Es ist der Meinungsstreit darüber, wie wir Autoren in Zukunft unser Verhältnis zu den Verlegern gestalten wollen und wie wir uns gegenüber der Politik verhalten, die derzeit auf europäischer Ebene über Möglichkeiten einer Beteiligung der Verleger an kollektiven Verwertungserlösen verhandelt. Hier greift Vogel äußerst kiebig die unter dem Dach von ver.di vereinigten Schriftsteller- und Übersetzerverbände an, unterstellt deren Vorsitzende unlautere Motive und wirbt unverblümt für einen Verein freier Journalisten, der ihn mit der Verleihung eines nicht für Juristen oder Autoren bestimmten Preises in den Himmel gelobt hatte. Seine These: Die Verleger haben die Macht in der VG Wort, wir Autoren kuschen – ganz so, also hätten die Presseverleger, die für uns Journalisten die wahren Gegenspieler sind, in der VG Wort überhaupt irgendetwas mitzureden. Er zeichnet ein absurdes Bild, das man sich wohl so ausmalen muss, dass wir den im Börsenverein zusammengeschlossenen Buchverlagen entgegenkommen, um bei Verhandlungen mit Presseverlagen etwas herauszuschlagen.

Vogels jüngster, irreführenderweise als „Essay“ deklarierter Text mit dem Titel „Ein Nullsummenspiel besonderer Art“ ist derart tendenziös, ja einseitig und unfair, dass Thierry Chervel eigentlich von sich aus eine Gegenposition hätte einholen müssen, wenn er seinen Perlentaucher als ernsthafte Diskursplattform im Netz verstünde. Es wäre seine Holschuld gewesen. Doch wie schon bei früheren Ein- und Auslassungen Vogels bleibt die Gegenrede aus. (Ich verlinke den Vogel-Text bewusst nicht, um ihm nicht auch noch zu einem höheren Google-Ranking zu verhelfen. Bei Interesse googlen Sie ihn bitte selbst.)

Dass scheinbar niemand Contra gibt, liegt nicht an einem mangelden Angebot, sondern an der nicht vorhandenen Nachfrage seitens Chervels. Ich habe ihm kürzlich angeboten, eine Gegenrede für den Perlentaucher zu verfassen. Allerdings habe ich in meiner Mail – wie ich meinte, ganz im Sinne Vogels – ganz klar dazugeschrieben, dass ich als freier Journalist keinem Verwerter kostenlos die Rechte an meinem Text überlasse. Chervels Antwort: Ich könne gerne etwas schreiben, die Kommentarspalte unter Vogels Essay stehe mir offen, aber ein Honorar „könne“ er mir nicht zahlen, denn ich sei ja Repräsentant der VG Wort. Genau das bin ich natürlich nicht. Ich bin einer der Repräsentanten der Journalisten gegenüber dem Vorstand der VG Wort, unterstehe keiner Weisung, auch nicht der meines Berufsverbandes DJV, in dem ich nur regionale Ehrenämter bekleide. Ich bekomme auch von der VG Wort keinen Cent dafür, wenn ich einen Text für den Perlentaucher schreibe.

Die Weigerung Chervels, ein paar müde Honorareuro in einen Diskurs zu investieren, der den Perlentaucher vielleicht aus der Ecke des Tendenziösen in Sachen Urheberrecht herausholen würde, wirft die Frage auf, ob er eigentlich anderen Autoren – namentlich Martin Vogel und Ilja Braun von den Freischreibern – Honorare bezahlt oder ob diese für eine Veröffentlichung bei ihm ihre Prinzipien über Bord werfen und gratis schreiben. Der Antwort des Perlen-Cheftauchers war das leider nicht zu entnehmen.

Auf meine Replik, in der ich ihm sinngemäß schrieb, er messe da wohl mit zweierlei Maß, hat er mir nicht mehr geantwortet.

P.S.:

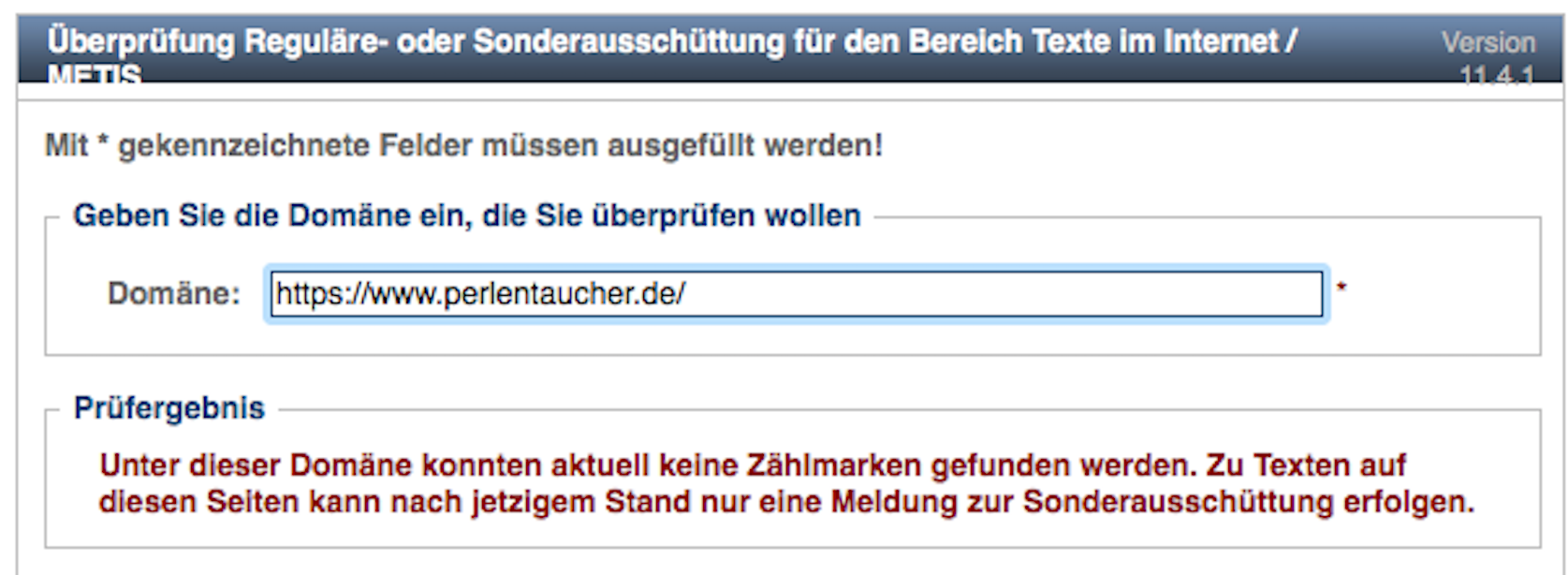

Wer für den Perlentaucher schreibt, kann nicht einmal auf ordentliche Tantiemen aus dem Online-Vergütungssystem METIS hoffen. Die Domain ist dafür nicht angemeldet, Chervels Redaktion setzt keine Zählpixel.

Eigentlich sollte man annehmen, dass provokante Beiträge auf dem Portal die für eine Vergütung erforderliche Mindestzahl von 1500 Zugriffen erreichen. Sonst wäre der Perlentaucher ja in der öffentlichen Wahrnehmung massiv überschätzt.

Ob hinter der METIS-Abstinenz eine generelle Aversion gegen Verwertungsgesellschaften steckt oder profanes Desinteresse, kann ich nicht einschätzen. Tatsache ist, dass Urheber, die gut angeklickten Content exklusiv für den Herausgeber Chervel verfassen, auf Geld verzichten müssen, das ihnen zustünde, und dass es „dank“ Vogel keinen finanziellen Anreiz für Verlage und Webportale gibt, mitzumachen. Die Perlentaucher GmbH bekäme nämlich aufgrund der erfolgreichen Klage Vogels gegen die VG Wort von der Ausschüttung keinen Verlegeranteil mehr ab, es sei denn, die Autoren würden ihm einen solchen ausdrücklich abtreten.

Sie sind der oder die 2186. Leser/in dieses Beitrags.