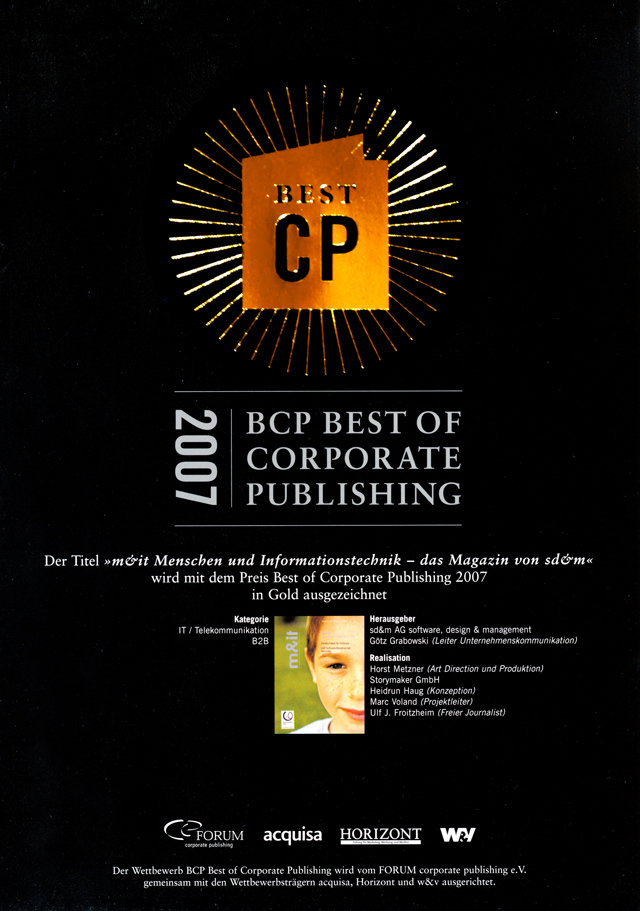

Titelgeschichte der mit „Gold“ beim Best of Corporate Publishing Award 2007 prämierten Ausgabe des Kundenmagazins m&it (Menschen und Informationstechnik), Herausgeber: sd&m AG, München.

Einstein ist abgehakt, in den Medien gibt Mozart den Ton an. Dass 2006 auch zum „Informatikjahr“ ausgerufen wurde, haben viele gar nicht gehört. Das offizielle Wissenschaftsjahr soll Laien deutlich machen, wie sehr das Wohl der Gesellschaft von Software abhängt – und warum es wichtig ist, besser über IT informiert zu sein. Eine offene Debatte über Ziele und Grenzen des Fortschritts könnte auch der Informatik neue Impulse geben.

Eines haben die Uhus den Bivies voraus: Die etwas reiferen Jahrgänge („unter hundert“) haben bewusst eine Zeit miterlebt, in der ein softwareloses Leben in der Zivilisation möglich, ja sogar alltäglich war. Die „bis vierzig“ Jahre alten Bivies kennen diese graue Vorzeit und ihre Requisiten wie Lohntüte, Wählscheibentelefon, Schreibmaschine, Röhrenradio und Rechenschieber vor allem aus Filmen, Büchern oder TV-Dokumentationen. Wobei Einblicke in die analoge Ära maßgeblich dem Einsatz von Digitaltechnik zu verdanken sind: Wie Buchverlage und Bibliotheken, Fernsehsender und Programmzeitschriften jemals ohne IT klarkamen, finden heutzutage sogar altgediente Medienprofis einigermaßen rätselhaft.

Die „Weiche Ware“ ist fraglos das Lebenselixier unserer Gesellschaft. Seit der Elektrifizierung ist keine technische Errungenschaft tiefer ins Alltagsleben der Menschen eingedrungen. Da kann, bei allem Wohlwollen, nicht einmal das Automobil mithalten. Denn von A nach B gelangt man notfalls auch mit Fahrrad oder Bahn. Doch Software ist nicht substituierbar und oft embedded, d. h. Teil von Produkten und Dienstleistungen, die ohne die damit verbundene Software nutzlos sind. Wenn eines Tages die Kulturhistoriker unsere Epoche klassifizieren, werden sie gewiss vom Softwarezeitalter sprechen und nicht etwa vom Computerzeitalter. Programmiert wird schließlich fast alles, was ein Netzteil hat: Waschmaschinen und Herde, Radiowecker und Telefone, Rollläden und Nähmaschinen, nicht nur PCs und Server. Und auch bei zu erwartenden Fortschritten im Bereich der Gen-, Bio- und Medizintechnik oder bei intelligenten Werkstoffen, die unser Leben in Zukunft massiv verändern können, wird Software eine entscheidende Rolle spielen.

Die Menschheit hat sich mächtiger Technik ausgeliefert – und fühlt sich wohl dabei

Ohne Software ist also alles nichts: Dieser seit dem Jahr-2000-Problem vertraute Gedanke hat wohl auch das Bundesbildungsministerium und die Initiative Wissenschaft im Dialog bewogen, 2006 zum Informatikjahr zu erklären. Deutschlands IT-Spezialisten können dies als Anerkennung ihrer sonst manchmal etwas gering geschätzten Leistungen werten – oder es zum Anlass selbstkritischer Reflexion nehmen. Denn das Elixier, das sie zu verantworten haben, zeichnet sich durch gewisse Nebenwirkungen aus, die frappierend denen des Alkohols ähneln: Je nach Anwendung, Konstitution, Qualität und Dosierung kann Software das Leben erleichtern, anregend sein, aber auch die Sinne benebeln und Tunnelblick oder Filmriss auslösen. Einst bloß Mittel zum Zweck automatisierter Massendatenverarbeitung, mutierte sie unmerklich zum Rauschmittel – zunehmend verführerisch, nur noch für Minderheiten abschreckend oder gar beängstigend, dabei ausgestattet mit einem erheblichen Suchtpotenzial. Eine Entziehungskur hätte dramatischere Folgen als die fast wohlige Abhängigkeit. Selbst jene Zeitgenossen, die leidenschaftlich über „die Computer“ schimpfen, würden heulen und mit den Zähnen klappern, sollte ein alttestamentarischer Herrgott einen elektromagnetischen Blitz niederschleudern, der alle elektronischen Schaltkreise dahinrafft. Es gibt nichts zu rütteln: Ohne Software wäre die moderne Gesellschaft nicht mehr lebensfähig.

Wie die Informatiker mit dieser Macht umgehen, die ihnen während der vergangenen zwei Jahrzehnte zugewachsen ist, wird auf Jahre hinaus eine der spannendsten Fragen sein, mit denen sich die Gesellschaft befassen muss. Eine Gesellschaft, die so gerne Wissensgesellschaft sein will und dabei noch nicht einmal die Metamorphose zur Informationsgesellschaft wirklich bewältigt hat. Kann jemand von IT-Spezialisten verlangen, dass sie zu manchem Ansinnen einfach Nein sagen, oder liegt die Verantwortung für ihre Arbeit allein bei den Entscheidern im Management? Wer definiert im Zweifelsfall die Grenze, die nicht überschritten wer den darf? Wer muss den Weitblick haben, auch die langfristigen Folgen einer durch Software möglich werdenden Neuerung abzusehen?

IT ist ambivalent

Als Universaltechnik ist die IT grundsätzlich ambivalent. Sie kann gewissenhaft oder gewissenlos, sorgsam oder fahrlässig angewandt werden. Software hat einerseits schon abertausende Leben gerettet, andererseits verursacht sie gelegentlich auch schwere Unfälle, und sie vermag tödliche Waffen exakt ins Ziel zu leiten. Sie schafft neue, interessante Berufe und Unternehmen, macht aber andere obsolet. Sie dient der Kultur ebenso wie den Banausen. Wird mit ihrer Hilfe die Fotografie, die Telefonie, der Musikkonsum oder der Fahrzeugbau neu erfunden, ist sie Joseph Schumpeters kreative Zerstörung; Fortschritt also, bei dem man- ches Alte auf der Strecke bleibt.

Die Herausforderung besteht nun darin, sich nicht am technisch Machbaren sinnlos zu ergötzen, sondern die beste Rezeptur zu finden und in der für den Einzelnen, die Gesellschaft oder gar die gesamte Menschheit optimalen Dosis zu applizieren. Als Leitbild für den Weg zu diesem Ziel bietet Padeluun vom Bielefelder Verein FoeBuD, Veranstalter des alljährlichen Big Brother Award, eine – wie man meinen sollte – konsensfähige Formel an: „Wir wollen menschliche Technik statt Technisierung der Menschheit.“

Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt so manche angebliche Innovation, die durch die Gazetten geistert. RFID-Implantate, die sich Computerfreaks als fälschungssichere und unverlierbare Alternative zu persönlichen Schlüsseln und Daten unter die Haut schieben, gehören ebenso dazu wie die Legende vom Internet-Kühlschrank, der selbstständig im Online-Supermarkt einkauft. Das Problem ist hierbei nicht die technische Machbarkeit oder Wirtschaftlichkeit, sondern die Frage, inwieweit der Einzelne noch über die Nutzung von Technik für sich selbst entscheiden kann und ob die totale digitale Überwachung, wie sie George Orwell in „1984“ postulierte, unausweichlich ist.

Auch wenn diese Grundsatzfragen nur noch entfernt mit Informatik zu tun haben: Sie werden projiziert auf die Informatiker, die bewunderten und gefürchteten Magier der Neuzeit. Wer Spielbergs „Jurassic Park“ oder die noch viel umwerfenderen BBC-Tierfilme aus dem Mesozoikum gesehen hat, ist geneigt, Software- Entwicklern wahre Wunderdinge zuzutrauen – oder sie geradezu von ihnen zu erwarten. Die Bewunderung für die Schöpfer lebensechter Saurier mischt sich mit Angst vor einer Technikdiktatur. Oder mit Enttäuschung, wenn der nächste Virus das Netz unsicher macht: Wenn sie solche Angriffe nicht verhindern können, haben die Softwerker vielleicht doch nicht alles im Griff?

Wirklich beurteilen kann der Laie ja nicht, was im Mikroprozessor abläuft und warum manches nicht klappt, was auf den ersten Blick unkompliziert erscheint. Im Gegensatz zur Mechanik, deren Funk- tionsweise immer transparent war, ist Software dazu verdammt, unsichtbar im Hintergrund zu arbeiten.

Wo liegen die Grenzen?

Beobachter wie Padeluun sehen nicht alles rosig. Nicht jene Technik, die den Menschen ohnehin abschreckt, macht dem FoeBuD-Vorstandsmitglied und Veteranen des Chaos Computer Clubs Sorgen, nicht einmal ein strafbarer Missbrauch von Technik. Wirklich beängstigend empfindet er den „Fehlgebrauch“ von IT – sprich: ihren Einsatz ohne jedes Nachdenken über absehbare Konsequen- zen für die Gesellschaft. Wenn Politiker aus fiskalischen Gründen fordern, das Mautsystem Toll Collect auf Pkws auszudehnen, obwohl dies unausweichlich zu einer flächendeckenden Protokollie- rung der Bewegungen aller Autofahrer führen würde, reagiert er mit einem sarkastischen Vergleich: „Lass das Kind mit den Rasierklingen spielen, es lutscht doch so gern daran!“

Es spricht einiges dafür, dass ein übers Ziel hinausschießender IT-Einsatz nicht nur politisch problematisch wäre, sondern überdies der gesamten IT-Branche einen Bärendienst erwiese. Als sich Google um des Geschäfts in China willen damit abfand, dass freier Zugang zu Informationen für jedermann dort von der Obrigkeit nicht erwünscht ist, verscherzte sich das Unternehmen viele Sympathien im demokratischeren Rest der Welt. Nehmen solche Beispiele überhand, kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Softwarezunft leiden. Von daher kann es nicht schaden, sich beizeiten den unbequemen Mahnern zu stellen und zu überlegen, wo die Grenzen liegen, die man besser nicht überschreitet. Zum einen gibt es auf dem Weg zu menschenfreundlicher Technik immer noch eine Menge zu tun. Zum anderen vermeidet man so das Risiko, dass eines Tages der Ruf laut wird, unser Lebenselixier vorsichtshalber in den Giftschrank zu stellen.

Sie sind der oder die 2223. Leser/in dieses Beitrags.